[ 提供 :パナソニック ]

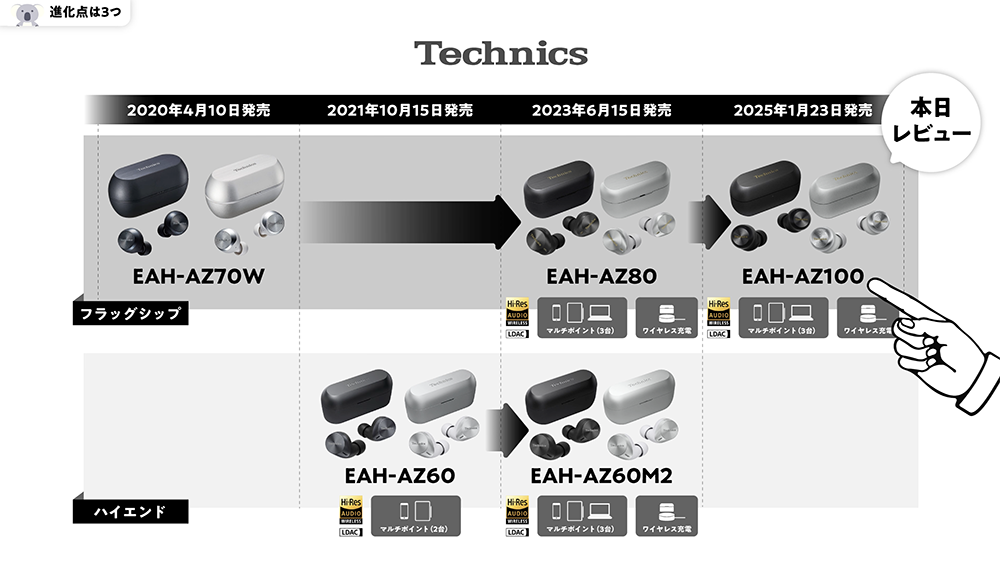

Technicsの完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップ機「EAH-AZ80」の後継機、「EAH-AZ100」を紹介します。

先代の『EAH-AZ80』は、ぱぱのひとりごとチャンネルでは2023年イヤホンランキング1位に選出。何を隠そう、2024年も使用時間がもっとも長いイヤホンはこの『EAH-AZ80』でした。また、昨年フォロワーさんがたくさんいらっしゃるガジェット系の人気YouTuberさん・ブロガーさん(お名前は控えますが)たちが集まる食事会に招かれ、なんの示し合わせもなくその日集まった4人全員が『EAH-AZ80』を使ってたいたというエピソードもあるくらい、完成度が非常に高いイヤホンです。そんな先代AZ80を大きく上回る『EAH-AZ100』の進化点を一緒に見ていきましょう!

\ あわせてみる「EAH-AZ100」/

進化点は3つ

Technicsのイヤホンは EAH-AZ70からスタートして、”80″ そして今回”90″ かと思いきや”100″に!? 桁が変わって大きくジャンプアップしていますが、完成度もジャンプアップしてます。

- 音質のさらなる向上

- 装着感の改善

- 使い勝手の進化

音質のさらなる向上

ドライバーはEAH-AZ80を継承

10万円を超える有線イヤホン『EAH-TZ700』で採用されているアルミ振動版をAZ80に引き続き『EAH-AZ100』でも採用。非常に伸びやかで綺麗に響く中高域を実現しています。

ドライバーの後端に設けられた精密に空気の流れをコントロールするためのアコースティックコントロールチャンバー、ドライバーの前方に設けられた5000Hz以上の高い周波数特性の乱れを抑えてくれるハーモナイザーももちろん継続採用です。

EAH-AZ100から新たに採用

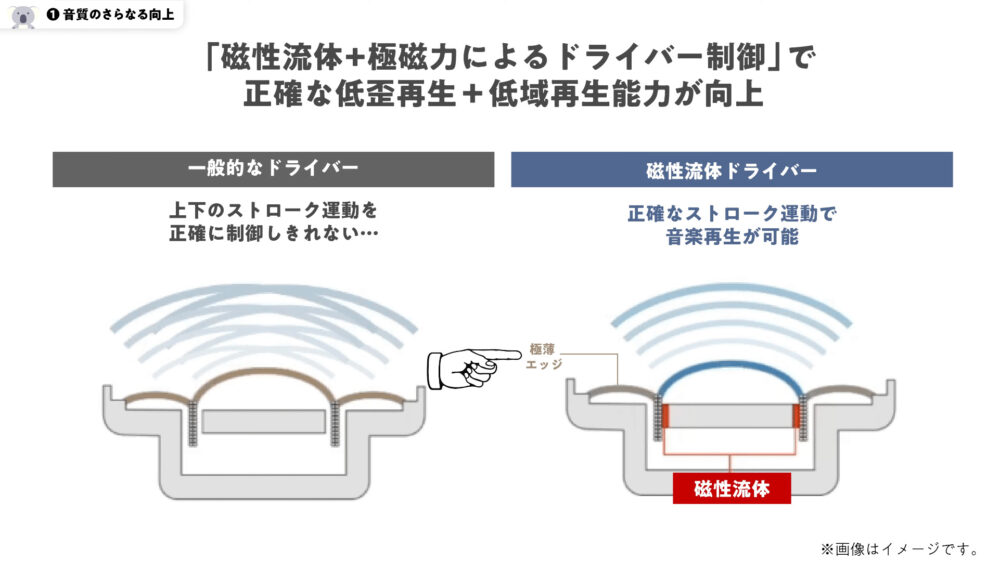

それらに加えて、『EAH-TZ700』のコア技術である磁性流体が新たに採用されました。

NASAが開発したもの。磁石と油を混ぜて作られた黒い物質で磁石につく特性を持ちます。スパイダーマンに出てくる悪役のヴェノムみたいなものですかね!? 映画の中ではヴェノムは悪役ですが、イヤホンの中の磁性流体はめちゃくちゃいい仕事をしてくれます。

空気の振動を生み出す振動板の動きは、音質を左右する非常に大事なものです。この磁性流体が振動板を駆動するボイスコイル部に充填されることにより、正確な上下のストローク運動ができるようになり、歪みを極限まで抑え本来の音声信号に限りなく近い音を生み出します。

また、歪みが少ないだけでなく、磁性流体を採用することで、より臨場感のある豊かな低域を実現しています。それに貢献しているのが、極薄のエッジです。振動板は周りにあるエッジというパーツに支えられて振動していますが、エッジは振動板を支えるために、ある程度の硬さが必要なパーツです。磁性流体を採用することで、このエッジの負担を減らすことができるため、しなやかな動きができる薄型のエッジを採用できるようになりました。

先代の『EAH-AZ80』も低域が決して悪いとは言いませんが、伸びやかで非常に綺麗な中高域の突出した魅力と比べると、低域は少し聴き劣りする部分もあったかもしれません。

今回の『EAH-AZ100』は、聴感上、一番低域がレベルアップしたと感じる方が多いと思います。

Technicsは物理的なアプローチにより徹底的に原音に忠実な音作りを得意とするメーカーです。それ故、低域や高域に寄ったデジタル処理による味付けは感じず、全帯域をバランスよく素直に鳴らしている印象を受けます。

伸びの良い中高域のキャラクターは継承されており、さらに音の輪郭がはっきりしました。個人的にはTechnicsで聴くラヴェルの名曲「ボレロ」が大好きなんですが、最初から最後までスネアの印象的なリズムが流れ、あの有名なフレーズを木管楽器・金管楽器が入れ替わり立ち替わり繰り返していく面白い楽曲です。フルート、ファゴット、ホルン、トランペット、木管楽器・金管楽器のソロが続く序盤から中盤にかけては『EAH-AZ100』の伸びやかで美しい響きを存分に楽しめます。空間的な広がりも非常に感じられ、こういったオケの楽曲を聴くには本当に楽しいイヤホンだと思います。

各楽器のソロが終わり終盤に差し掛かってくると、弦楽器やティンパニーなどの楽器も加わり、クライマックスへ向けて駆け抜けて行きますが、楽器がどんどん増えていき音数が多くなっても、音が混ざり合わずしっかりと楽器ごとの音を感じとれ、綺麗なハーモニーを生み出します。低域の臨場感が飛躍的に良くなったことで、壮大なクライマックスはまさに鳥肌ものでした。

さらに、先代で最大音量に不満を抱いていたユーザーにも朗報! 今回最大音量が約2dBほど大きくなり、改善されています。やっぱり壮大な音楽は大きな音で楽しみたいものですよね。

こちらはN響 沖澤さん指揮のボレロ↓

そして、今回一番レベルアップしたと感じる低域は、とにかくベースとの相性が抜群。先代から単純に量が増しただけでなく、磁性流体の恩恵で歪みが非常に少なく、深く芳醇な響きなのにスッキリ感もある。まるで高級なお寿司屋さんで、いいネタを食べたときのような感覚。しっかり脂の乗ったネタなのに、嫌なしつこさもなく余韻も気持ちいい。『EAH-AZ100』で聴くジャズトリオは至高の時間です。

もちろん磁性流体の恩恵は低域のみにとどまらず、全帯域で歪みが少なくさらに磨きがかかっていて、ここに挙げたクラシックやジャズ以外のどのジャンルの音楽とも相性は良いです。

チック・コリア アコースティックバンド↓

二見勇気トリオ↓

この後触れていく装着感や使い勝手の進化を抜きにしても、3万円台でこの音質なら、音質だけで選択しても満足できる音質のイヤホンだと思いました。

装着感の改善

まずは開封して同梱物とデザイン見ていきましょう。

同梱物

重量の比較

ケースのデザイン

充電ケースの残量確認

先代はLEDランプが2つあり、ケースとイヤホンの充電状態を別々に確認する仕様でしたが、今回はランプが1つになって全体的にシンプルな見た目になりました。

ただ、サイズが小さくなっているため、サードパーティーのケースを継続して使うことは難しそうです。

イヤーピースのデザイン

先代とサイズ構成が変わっています。

『EAH-AZ100』Lサイズと『EAH-AZ80』XLサイズがだいたい同じでした。XLをつけていた方はLサイズをつければ問題なさそうです

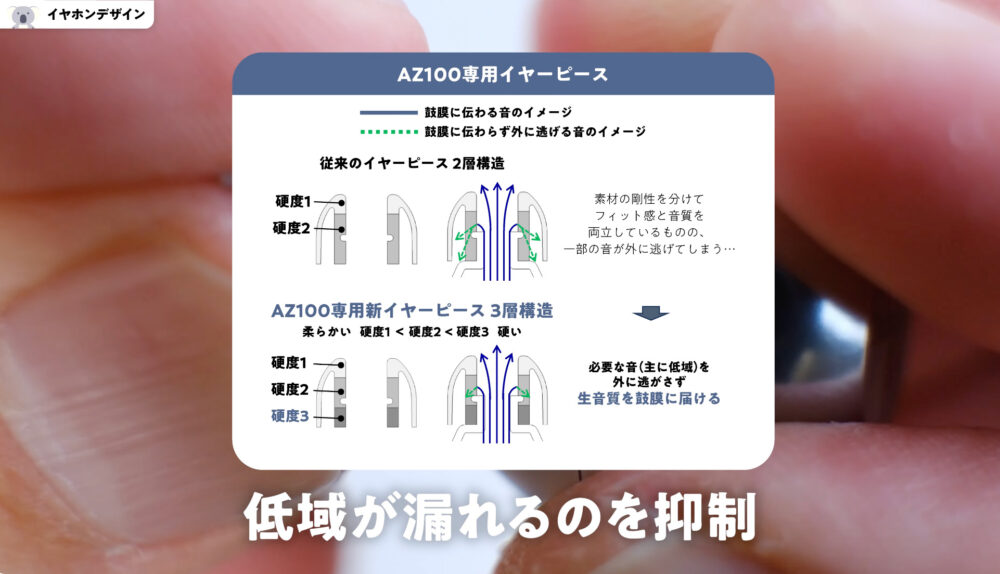

軸の形が変更

先代は真円の形でしたが『EAH-AZ100』は楕円形に変わりました。楕円形になったことで、より外耳道に沿い効率的に鼓膜まで音が届きます。

それから、イヤーピースの付け根に、硬さが違う3層構造の爪が追加されました。それにより低域が隙間から漏れ出るのを抑制しています。

低域の改善は、振動板周りの改善だけではなく、イヤーピースの3層構造への進化も寄与しています

他社のイヤーピースとの相性

まん丸の真円の形をした他社のイヤーピースでも一応取り付けられました。ただ、(右)SednaEarfit MAXは付け根の部分で動いてしまいます。素材同士の相性もあるかもしれませんね。付け根部分の安定感で言うと、やはり純正のイヤーピースがオススメです。

充電ケースのイヤーピースが収まるスペース(幅)は15.6mm。手持ちの一番大きいサイズのイヤーピースをつけても充電ができました。大抵のイヤピは許容できそうです。

イヤホンのデザイン

ハウジング部分は、切り立ったデザインから角が丸められ、『EAH-AZ70W』に回帰したデザインに感じます。

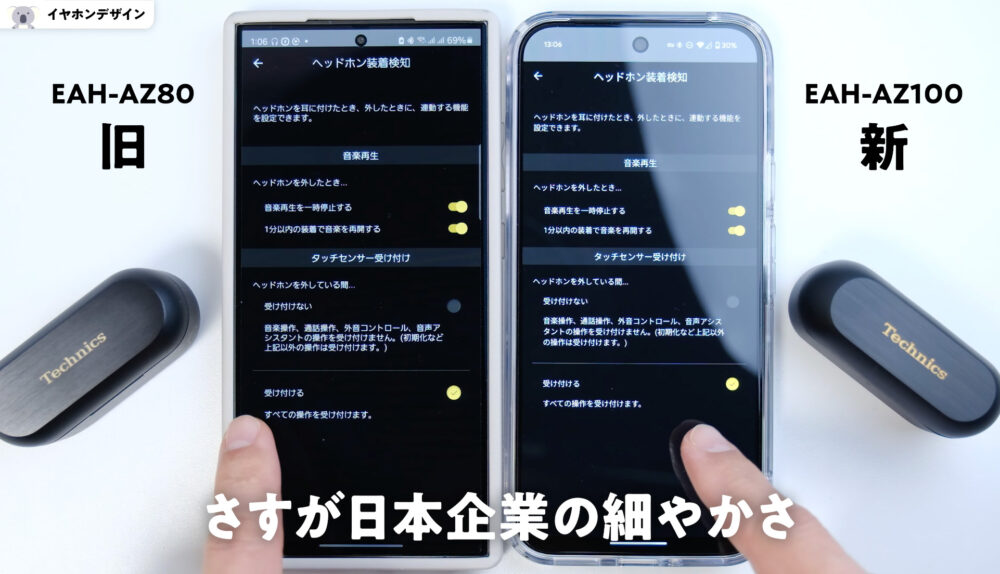

Technicsの装着検知はとても柔軟に設定ができます。オンにした場合には”1分以内の装着で音楽を再開する”という細かい設定もありますし、もちろん装着検知そのものを無効化することもできます。ヘッドホンを外したときの”タッチ操作を受け付ける or 受け付けない”の設定まで可能です。

左右を識別するために、R/Lの表記と、さらにケースから取り出した時に自然に人差し指が当たるところに突起があります(左側のみ)。

今回もテクニクスのアイコニックな部分でもあるハウジング部分にスピン加工が施してあります。光の当たり方によってキラっと輝くのがかっこいいです。

装着感の改善について

重量も体積も小さくなったので、つけ心地が軽くなったのかなと思いましたが、、軽いというより安定感が増したと感じます。

先代はハウジング部分が立ち上がったデザインだったので、服を脱ぎ着する時に当たって落ちることが時々ありましたが、『EAH-AZ100』ではそれが減りました。

Technicsが呼ぶ”コンチャフィット形状”。耳のくぼみであるコンチャに収まる形状をしています。形状試作は300 個以上、装着試験延べ234人とのこと。

耳が小さめ フィット感

耳の小さい妻も、『軽くなったというより、安定性が非常に増した』という感想で、先代よりも耳の奥にスッと収まりが良くなっています。

安定感が増したので、特に運動時に利用される方には嬉しいアップデートです。

片耳の利用でも使える機能

- ノイキャン&外音取り込みの切り替え

- 装着検知

- 自動モノラル再生(ただし片方をケースに収めないとモノラル再生に切り替わりません)

寝ながら使う方もいると思いますが、体積が小さくはなったものの、僕は厳しかったです。ふかふかの柔らかいクッションなどであれば寝ホンもいけるかも!?っというレベル。※耳の小さい妻は寝ホンはNG

タッチセンサー部分も先代より小さくなっていますが、相変わらずタッチ感度が非常に高く、ぽんぽんと小気味よく操作ができます。おそらく静電容量式センサーなので、タッチ操作に対応した手袋であれば操作可能でした。

使い勝手の進化

ノイズキャンセリング

ノイズキャンセリングの強さ

朝の散歩で車が横を通ったり、電車に乗った時、部屋の中でゴーっというエアコンなどの低域のノイズをカットする力が強くなったと感じました。

ノイズキャンセリングの品質も向上

フィードバックマイクの位置を調整することで、より自然なノイキャンの効かせ方に進化しています。こもり感が少ないノイキャンになりました。

逆に、高い周波数帯域、例えば工事現場のドリルの音や、カフェで食器がぶつかる音などの1kHz〜のノイズ除去については先代と同程度です。

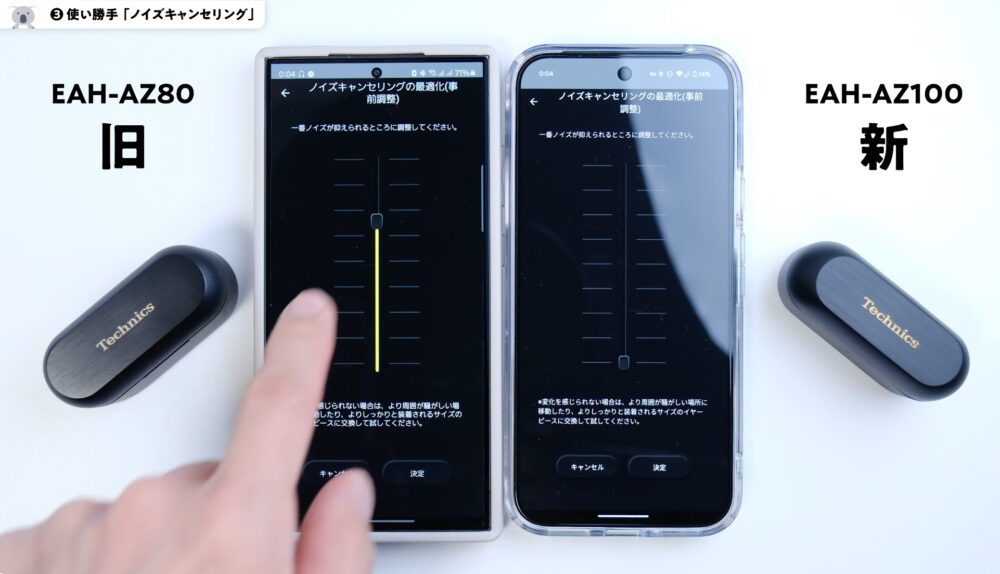

アダプティブノイズキャンセリングが搭載

先代にはない機能です。耳の形状・騒音の状態を自動で認識して、常にノイズキャンセリングの効きを最大化にしてくれます。

こちらは、先代もあった”ノイズキャンセルングの最適化”は踏襲。

今まで触ってきたイヤホンの中で一番ノイキャンが強いと思う製品が10点満点だとしたら、9点〜9.5 点

アンビエントモード

先代と大きな違いは感じられませんが、もともと優秀なので、9点

テクニクスの外音取り込みのいいところは、歩行音や咀嚼音(そしゃく)が頭の中で響くイヤホンもある中でそれが一切ないこと。非常に自然な使い心地です。

以下は、動画内では述べていない外音取り込みに関する、長期で使って気づいたインプレッションです。

強風の中で外音取り込みモードにしていると、風切り音を抑えようとしているのか、ノイキャン時のつまり感が発生します。先代より強風時の聞こえ方が改善しているとオリエンでは伺っていましたが、個人的にはこれが微妙で、突然意図せずノイキャンが効いたような感覚になり不快でした。とにかく外の音をそのまま耳に取り入れてくれるだけでいいのになぁという感想です。

アップデートで強風時の処理のアルゴリズムを変更できるのであれば、個人的には元に戻してほしいところです。先代のAZ80では上記の事象は発生していませんでした。

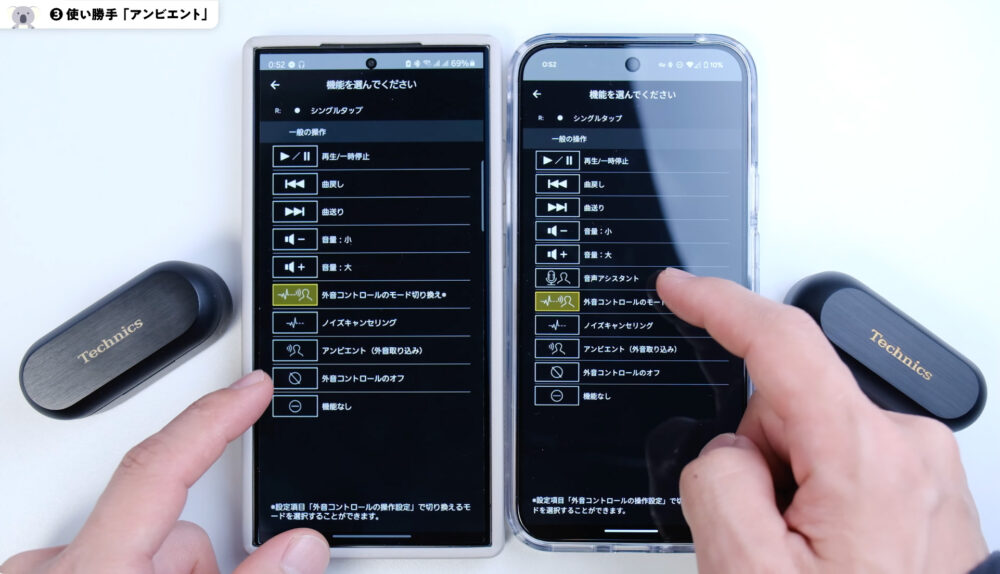

ワンタッチ会話モードの追加

さらに今回、「ワンタッチ会話モード」なるものが追加されています。ノイキャンを効かせて音楽を聴いてる場面で誰かと会話をしなきゃいけないとき、ワンタップすると外音取り込みモードになり自動で音楽が止まります。会話が終わった後にもう一度ワンタップすれば、またノイキャンを効かせて音楽を楽しむことができます。面白い機能です。

『EAH-AZ80』でもワンタッチ会話モードが可能でしたので、持ってる方は試してみてください。

タッチ操作の割り振り

「EAH-AZ100」シングルタップ・ダブルタップ・トリプルタップに音声アシスタントの割り振りが可能になりました。

長押しのタッチ操作の割り振りが、4個から12個に増えました

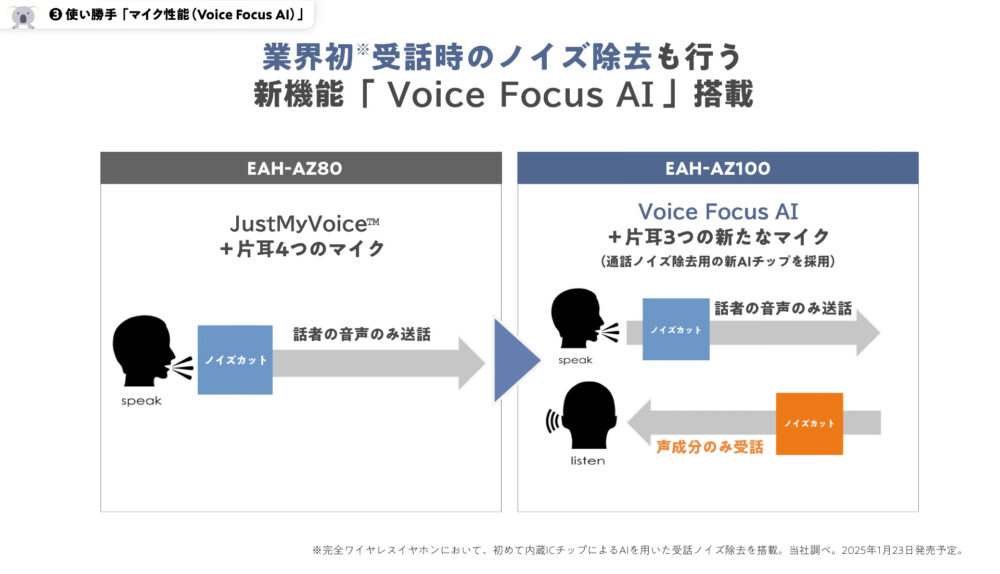

マイク性能(Voice Focus AI)

マイク性能にもテコ入れがなされています。自分の音声だけではなく、相手の音声のノイズまでAIを活用して除去してくれる”Voice Focus AI”という機能が搭載されました。以下のテクニクス公式動画で、Voice Focus AIのON時・OFF時の違いを聴き比べすることができます。

YouTubeでは僕が話している音声を、静かな部屋・ドライヤーあり・車通りの多い道の3つのシチュエーションでお届けしています。先代Jist My Voiceと比較していますので、ぜひ動画でチェックしてみてください。

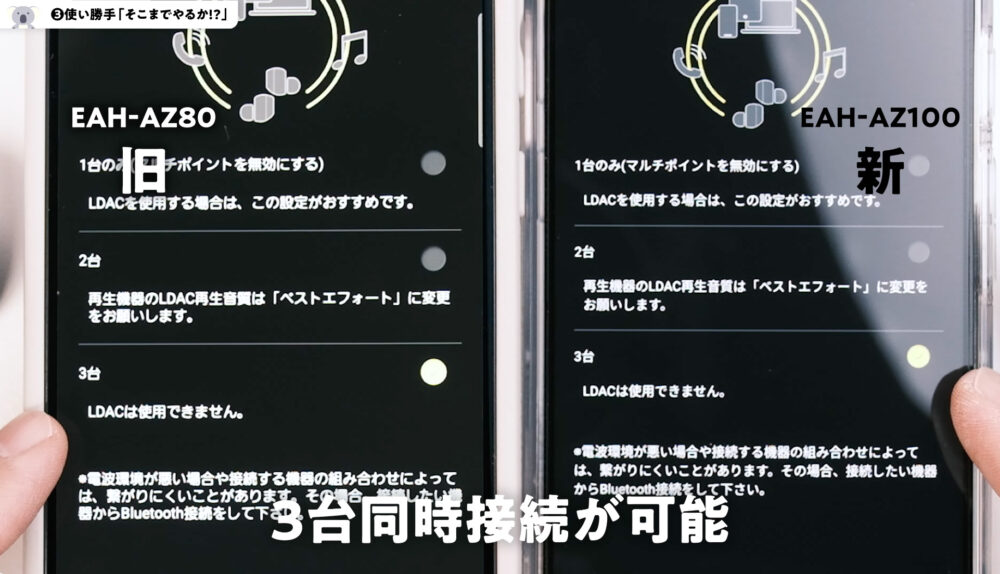

マルチポイント3台同時接続

多くのイヤホンは2台同時接続が常かと思いますが、Technicsはスマホ・タブレット・PCのように3台同時接続ができます。

マルチポイントを無効化した時も、クイックスイッチ(Denonではそう呼んでいる機能)で接続解除の操作をしなくても、デバイスの切り替えができます。

そこまでやるか!?という機能

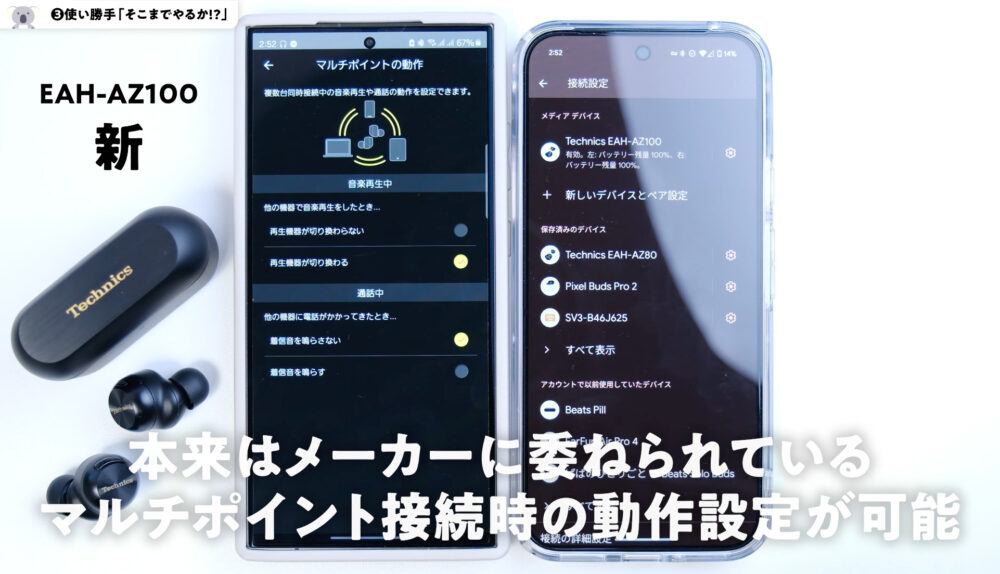

マルチポイント2台同時接続している時の動作の設定。これが今回もっとも驚いた新機能です。

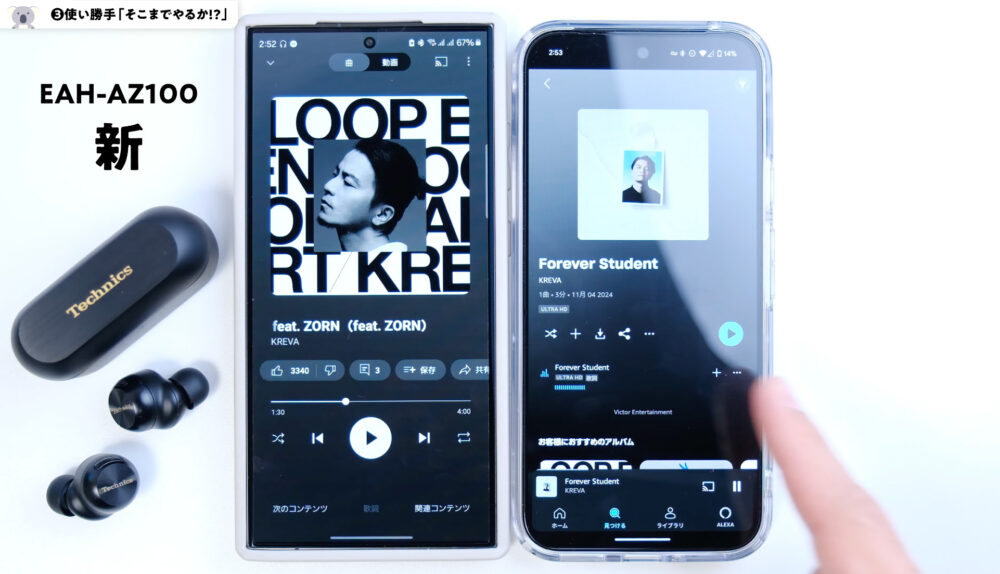

“再生機器が切り替わる”をタップすると、一方で音楽を流している時にもう片方のスマホで音楽を流すと、後から流したスマホへ自動的に切り替わります。切り替えたくない場合は、”再生機器が切り替わらない”をタップすれば OK 。

通話中に他の機器に電話がかかってきた時に”着信音を鳴らす”or”鳴らさない”の設定もあります。今までたくさんのイヤホンをレビューしましたが、マルチポイント接続時の設定をここまで細かくユーザーが選択できるイヤホンは初めて見ました。Technicsさん、使い勝手の追い込み方がエグすぎです。

その他新機能をサクサク紹介

他にも、今回空間オーディオにも対応しています。設定で空間オーディオをONにして、例えばAmazon Musicであれば設定項目の”ドルビーアトモス”のチェックをオンにするとすぐに空間オーディオを楽しめます。もちろん、ヘッドトラッキングにも対応しています。トラッキング精度も良好でした。

LDAC接続やマルチポイント接続は不可になりますが、LE-Audioにも対応。低遅延のLC3接続やAuracast(オーラキャスト)も使えます。恋人や友人と1台のスマホの音源をLE-Audioに対応したイヤホン2台でシェアするなんてことも簡単にできちゃいます。先日僕も、子供が寝静まった寝室で、1台のデバイスから妻と僕それぞれのイヤホンに音を飛ばして、スターウォーズ「スケルトンクルー」を一気見しました。マジで便利です👍

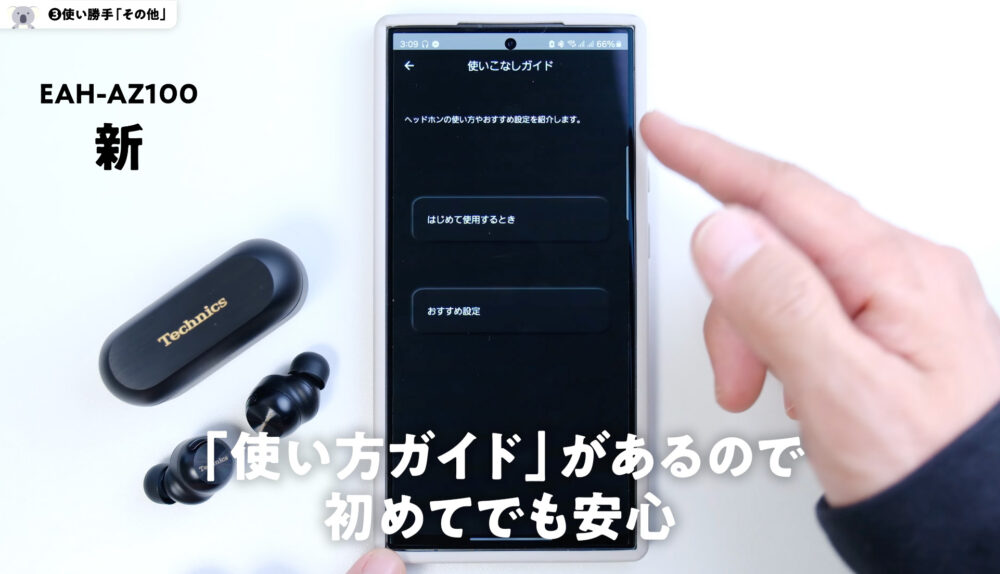

“使いこなしガイド”が追加になり、初めての方は基本操作を学べ、長く使ってる方も、ワンタッチ会話モードをはじめ、知らない機能が”おすすめ設定”に隠れています。ぜひここを参照して、さらに楽しくイヤホンを使ってください。

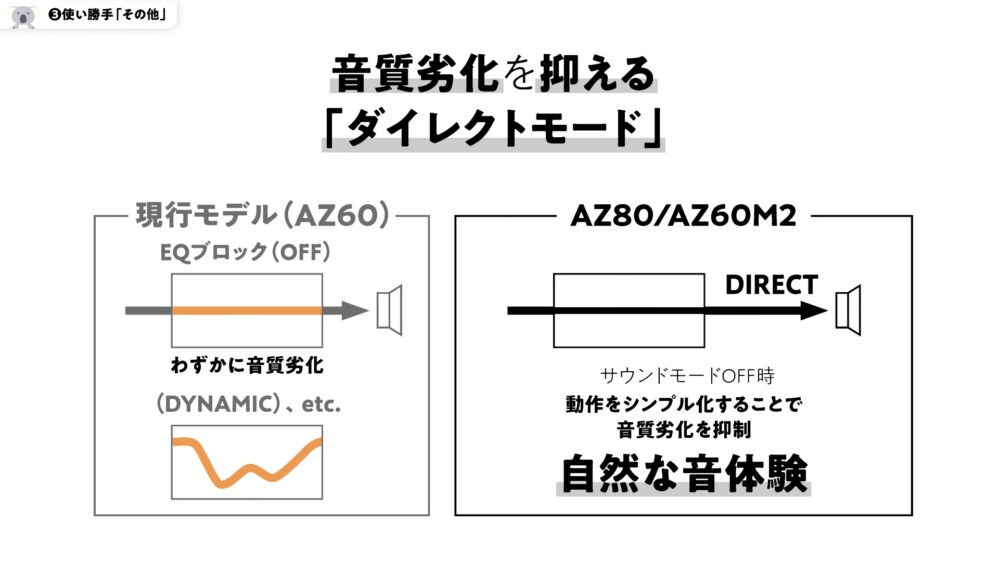

イコライザーは先代同様ダイレクトモードが使えます。イコライザーブロックによる音質劣化がないため、そのままの音質を楽しめます。自分だけのイコライザーのカーブを保管しておくカスタムのお部屋は1つだったものから3つに増えました。さらに、5帯域の調整だったものが8帯域の調整が可能になり、よりイコライザー設定の柔軟性が増しました。

アプリの使い方は『EAH-AZ80』と共通のところも多いので、気になる方はYouTubeでチェック

\ 「EAH-AZ80」/

イマイチだったこと2つ

充電ケースの傷

先代も同様ですが、充電ケースの下部は樹脂素材が採用されています。上部のアルミニウムとは違い、樹脂素材のほうが傷がつきやすいんです。下部もアルミニウムにしつつ、ワイヤレス充電はスポイルしないよう底面のみがラバーであれば、さらに良かったなと思いました。

僕のイメージではBang & Olfsenの『Beoplay Eleven』のようなデザイン。こちらは蓋部分も蓋より下部分もアルミ素材で、且つワイヤレス充電にも対応。ただし、こちらはお値段なんと7万円台!?

Technicsのデザイン面は先代でも同じことを指摘していたので、今回も同じようじ下部だけ樹脂素材を選択したことは残念だったものの、今回蓋部分のアルミ素材と下部の樹脂素材の一体感が先代より向上していました。また、音質や使い勝手など大きな進化を遂げているにもかかわらず『EAH-AZ100』を3万円台で出してくれたことは、本当に”スゴい”のひとことです。

イヤホンの取り出し方

もう一つイマイチだったことは、イヤホンが先代よりコンパクトになり取り出しにくくなったことです。特に、乾燥した寒い季節に、かじかんだ手でイヤホンを取り出そうものなら、スルスルと滑ってしまい一苦労です。しまいには、充電ケースを逆さまにして、ブンブン充電ケースを振って取り出していました。もう少しケースのくぼみの形状などを工夫して、イヤホンを取り出しやすくするためのデザイン的なアプローチがあってもよかったのかなぁと感じました。

【まとめ】ぱぱのひとりごと

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

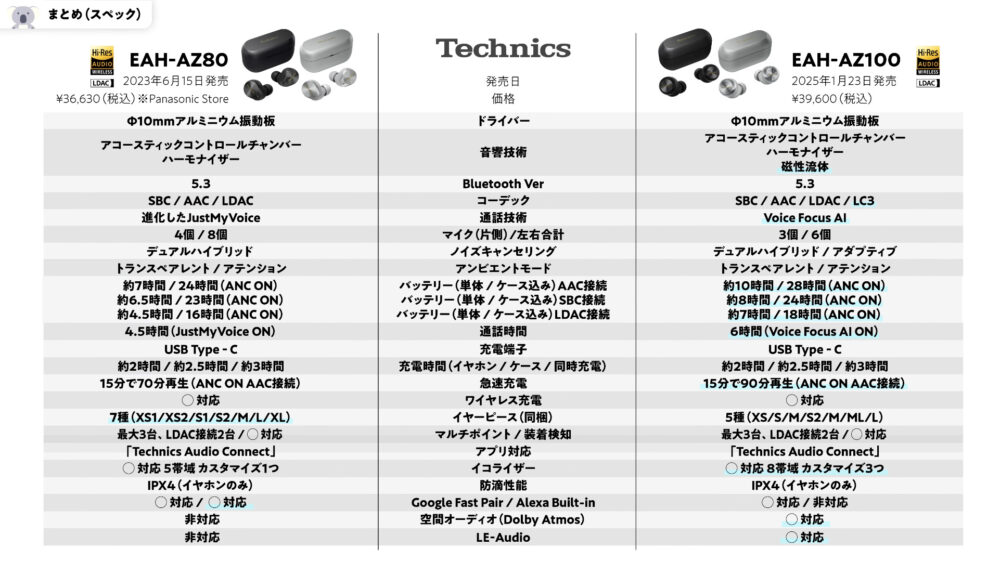

最後にスペックです

今回イヤホンで初めて、磁性流体を採用したことで音質の向上、小型化軽量化による装着感の改善、そして元々使い勝手も良かったのですがそこからさらに磨きがかかり、バッテリー持ちも良くなっています。ノイキャンONでLDAC接続の時、イヤホン単体で7 時間、ケース込み18時間。通話時間も6時間へと1.5時間もジャンプアップしています。リモート会議が多い方にも嬉しい進化。

デジタル処理だけに頼らずに、音響設計、構造回路設計、物理的なアプローチでしっかりアップデートをしてくるあたりが、さすが”Technics”という1台でした。弱点が非常に少ないバランスが取れたイヤホンです。

価格は39,600円(税込)で2025年1月23日発売。

それではまた次の記事で会いましょう。バイバイ。

コメント